Karin Schneider über Museen als Lernorte in Zeiten der Dringlichkeit und… die Relevanz von Vermittler*innen.

Die Öffnung von Museen im Spannungsfeld von Lern- und Vergnügungsorten

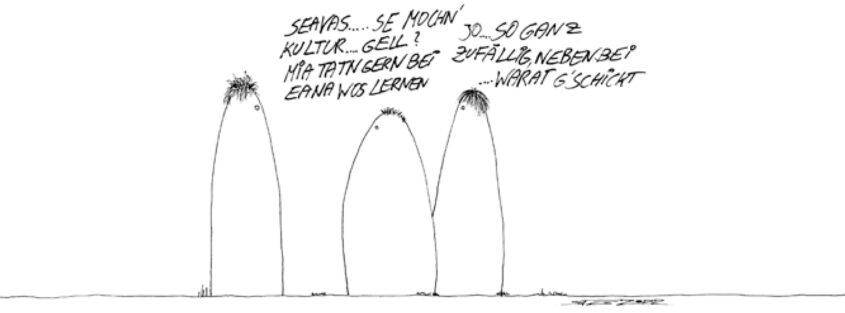

Wer in den 1990er Jahren das Museum als „Lernort“ bezeichnet hätte[1], wäre vielleicht belächelt oder als antiquiert bezeichnet worden. Selbst jene, die das Feld der „Kunstvermittlung“ im Museum durch ihre Praxis entwickelten, grenzten sich von der Pädagogik ab. Der Begriff der „Museumspädagogik“ wurde vermieden und die Angst, in das Eck der Didaktisierung geschoben zu werden, war groß.[2] In den späten 1990er bis Mitte der 2000er Jahre kam es zu Teilprivatisierungen öffentlich-staatlicher Museen. Damit einher gingen Anforderungen, wie Besucher*innenzahlen, Einkünfte und öffentliche Präsenz zu liefern. Ein Effekt war die Erfindung des Museumsmarketing und die Einrichtung von Abteilungen wie Eventmanagement oder Besucher*innenservice. Im Kontext dieser Entwicklungen entdeckte auch das „elitäre” Kunstmuseum „die Besucher*innen“ und vor allem „die Kinder“. Code-Words waren Event, Spaß und glitzernde Kinderaugen. Diese Öffnungen der Museen erweiterten die Möglichkeiten, was in Museumsräumen denkbar und machbar ist. Sie sind auch Zeichen des Versuches einer Antwort auf die, sowohl akademisch als auch medial geführte, Debatte einer „Krise des Museums” und den Anspruch an Kunstinstitutionen, ihre gesellschaftliche Nützlichkeit unter Beweis zu stellen. Gleichzeitig, so meine These, verschärft diese Form von „Spaß”-Angeboten die Funktion von Kunst und Kultur als Werkzeug der Bildungseliten, sich von anderen abzugrenzen.[3] Denn die Auseinandersetzung mit Kunst ist ein Lernprozess. Menschen aus bildungsprivilegierten Milieus lernen sie meist schon bevor sie in die Schule gehen. Dadurch wird der Lernprozess unsichtbar, Geschmack und Kunstsinn werden als natürliche Begabung vorgestellt, das Lernen wird abgewertet.[4] Damit werden auch die für das Lernen grundlegenden Aktivitäten abgewertet, wie Anstrengung, Wiederholung, Langeweile, Unklarheit, Genauigkeit, Konflikthaftigkeit.

Es fehlen die Vermittler*innen

Parallel zur Abwertung von education gab es im Kunstfeld jedoch eine andere, auf den ersten Blick gegenläufige Entwicklung: An der „internationalen Ausstellungsschnittstelle zwischen Kunst und Theorie wurden in den 1990er/2000er Jahren zunehmend pädagogische Fragen diskutiert“.[5] Jedoch fehlen in dieser als educational turn in curating bezeichneten Hinwendung zu Fragen der Pädagogik jene Akteur*innen, die innerhalb von Kunstmuseen tatsächlich mit education beschäftigt sind: die Vermittler*innen.[6] Deren Praxiswissen darüber, wie man sich in Kommunikation mit Museumsbesucher*innen einer Ausstellung annähern, ihre Objekte gegen den Strich lesen, mit eigenen Alltagserfahrungen in Verbindung bringen und neu verknüpfen kann, ist in diesem kunsttheoretischen Diskursfeld genauso wenig vorhanden, wie die sich im Feld der Vermittlung zusehends ausdifferenzierende Theoriebildung.[7] Im Gegenteil: Jene, die aus der direkten Vermittlungspraxis in Museen kommen, erscheinen in Publikationen oder Projekten von Künstler*innen und kritischen Museumstheoretiker*innen oft entweder der bildungsfernen Eventlogik verschrieben oder sie repräsentieren gegenüber den educational Experimenten von Künstler*innen oder Aktivist*innen eine veraltete Konzeption des Lernens als Weitergabe eines Wissenskanons. Dies verweist auf eine Hierarchie im Kulturbetrieb, eine Abwertung eines tendenziell weiblich konnotierten, marginalisierten und mit dem Servicegedanken in Verbindung gebrachten Berufsfeldes. Gleichzeitig haben die Repräsentant*innen dieses Feldes selbst durch aktive Abgrenzung gegenüber dem pädagogischen Wissen, der didaktischen Feinarbeit und seiner Erforschung dazu beigetragen, diese Marginalisierung innerhalb der neuen educational Paradigmen fortzuschreiben.

Wie und was es im Museum zu lernen gibt

Museen bzw. Ausstellungen können, sollen und müssen Lernerfahrungen evozieren, die eine hohe Dringlichkeit und gesellschaftliche Relevanz haben. Dies würde von jenen, die sich innerhalb der Institution für educational verantwortlich zeichnen jedoch abverlangen, sich wirklich dafür zu interessieren, wie im Museum tatsächlich gelernt werden kann und was es zu lernen gilt, um gesellschaftlich-politische Dringlichkeiten zu adressieren. Und die Ergebnisse müssten innerhalb der Institution sehr ernst genommen werden. Referenzpunkte aus dem Fundus kritischer emanzipatorischer Pädagogik gibt es dafür zu Genüge. So beziehen sich gerade auch Bildungsprojekte, die aus dem außerinstitutionellen, eher aktivistischen Kontext kommen, auf Ansätze wie die von Paulo Freire[8] und bell hooks[9], die Lernen als kollektive Produktion von Wissen und als Transformation der Lehrenden wie der Lernenden verstehen. Letztendlich geht es um Prozesse, die wirklich etwas herausfordern wollen. Dafür ist es notwendig, diese so zu gestalten, dass Dinge, die ins Spiel gebracht werden – das Design von Arbeitsmaterialien, Gesten, die Art der Begrüßung, Blickkontakt, Objekte und ihre Gestaltung, Texte etc. –, genau durchgearbeitet werden. Jedes einzelne Moment trägt dazu bei, wie sehr tatsächlich Räume geschaffen und getragen werden können, die eine tiefgehende Auseinandersetzung jenseits der Logiken sowohl von Eventspektakel als auch von Wissenskanon in Gang setzen. Eine solche Genauigkeit beansprucht Arbeit, Zeit und Intensität. Sie ist als kollektive, transdisziplinäre Arbeit vorzustellen und bezieht Lektüre von Theorie und Momente der Selbstreflexion ein. All dies ist kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit, um reale Prozesse des Lernens zu generieren. Kunst- und Kulturinstitutionen sind aufgefordert, alles daran zu setzen, diese zu ermöglichen, wenn sie gesellschaftliche Relevanz erreichen bzw. behalten wollen.

[1] Ich beziehe mich hier auf den Wiener Kontext und meine eigenen Erfahrungen.

[2] Karin Schneider: Der StörDienst und – seine Geschichte. In: Arbeitsgemeinschaft deutscher Kunstvereine (AdKV) (Hg.): Dokumentation der Tagung »Kunstvermittlung zwischen partizipatorischen Kunstprojekten und interaktiven Kunstaktionen«. Berlin: AdKV 2002, S. 52–55.

[3] Diese Überlegungen referenzieren auf: Pierre Bourdieu: Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1999 und Pierre Bourdieu und und Alain Darbel: Die Liebe zur Kunst. Europäische Kunstmuseen und ihre Besucher. Konstanz: UVK 2006.

[4] ebd.

[5] Paul O’Neill u. Mick Wilson: Introduction. In: Dies. (Hg.): Curating and the Educational Turn. London: Open Editions/de Appel, S. 11. In kritischer Referenz dazu: Beatrice Jaschke und Nora Sternfeld: Einleitung. Ein educational turn in der Vermittlung. In: schnittpunkt & dies: educational turn. Handlungsräume der Kunst- und Kulturvermittlung. Wien: turia+kant 2012, S.13.

[6] ebd. 14; Carmen Mörsch: Educational Einverleibung, oder: Wie die Kunstvermittlung vielleicht von ihrem Hype profitieren könnte. In NGBK (Hg): NGBK 40 Jahre. Berlin 2009. S. 244-257. Nora Landkammer u. Karin Schneider: Relations between Learning, Arts and Knowledge Production in Creative Co-Productions. In: Marion Hamm, Klaus Schönberger: Contentious Cultural Heritages and Arts: A Critical Companion. Klagenfurt: Wiesner 2021, S.513-524.

[7] Einen Überblick dazu und den Versuch der Kategorisierung: Carmen Mörsch: Am Kreuzungspunkt von vier Diskursen: Die Documenta 12. Vermittlung zwischen Affirmation, Reproduktion, Dekonstruktion und Transformation. In: What’s next? 2009 online http://whtsnxt.net/249 (Zugriff 25.02.2022).

[8] Paulo Freire: Pädagogik der Unterdrückten. Bildung als Praxis der Freiheit. Hamburg: Rowohlt [1970] 1978.

[9] bell hooks: Teaching to Transgress. Education as the Practice of Freedom. New York/London: Routledge 1994.