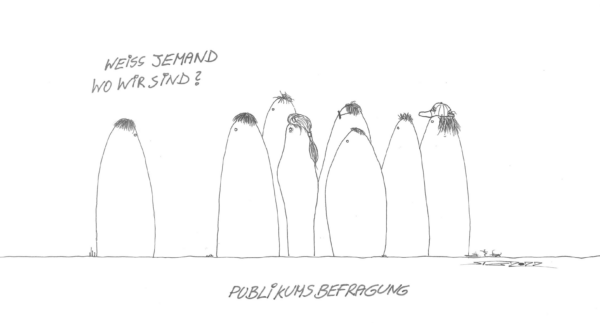

Dass Künstler*innen in den Streik treten, kommt eher selten vor. In der Arbeitsgesellschaft, in der wir heute leben, könnte ihre Streikinitiative aber besonders gefragt sein, meint Friederike Sigler. Mit einem Comic von Stephan Gasser.

Streikende Künstler*innen?

1974 rief der Künstler Gustav Metzger seine Kolleg*innen zum Streik auf. Mit einer gehörigen Portion (post-)marxistischer Sympathie für die Arbeiter*innenklasse holte Metzger zum Generalangriff auf die Kapitalisierung des Kunstfelds aus. Doch die Künstler*innenschaft stand Metzgers Vorhaben skeptisch gegenüber: Er streikte am Ende alleine. Auch heute sind die Meinungen gespalten. «Im Zeitalter der zügellosen Selbstständigkeit […] scheint die Vorstellung ziemlich exotisch, dass sich jemand um die spezifische Arbeitskraft eines Menschen sorgen würde» (Übers. Red.), bringt die Filmemacherin und Autorin Hito Steyerl das Problem auf den Punkt. In anderen Worten: Who cares, wenn Künstler*innen streiken?

Die Vorbehalte der Künstler*innen sind auf zahllose Gründe zurückzuführen. Künstler*innen arbeiten individualisiert, sind oft nicht bereit, sich zu organisieren und oft fehlt auch das Vertrauen in die gesellschaftliche Bedeutung von Kunst und Kultur. Dadurch hat sich das (nie wirklich zur Verhandlung gestandene) stille Übereinkommen ergeben, dass gearbeitet wird, was das Zeug hält, aber keinesfalls gestreikt. Nur dann, so der Tenor, ist es möglich, sich für die wenigen Prozent jener Künstler*innen zu qualifizieren, die von ihrer Kunst (über-)leben können. Einzig der temporäre, wertsteigernde Streik wird geduldet, wie ihn einst Andy Warhol vorgelegt hat: Auf dem Höhepunkt seiner Karriere gaukelte er vor, mit der Kunst aufzuhören. Kurze Zeit später, als die Nachfrage in ungeahnte Höhen schoss, wurde er sein eigener Streikbrecher und arbeitete weiter.

Blaupausen für das Prekariat

In all diesen Punkten ähneln Künstler*innen den einzelkämpferisch-individualistischen, immer-flexiblen Young Creatives der Dienstleistungsgesellschaft. Diese ziehen längst den Exzess (oder die Work-Work-Balance) fairen Arbeitsverhältnissen vor – und haben den Streik, so scheint es jedenfalls, aus Vokabular und als Handlungsoption verbannt. Verständlich, denn wieso sollten die Arbeitsfanatiker*innen ihre Arbeit überhaupt unterbrechen? Und gegen wen oder was sollten Ich-Unternehmer*innen auch streiken, wenn es keine Vorgesetzten gibt und der Vertrag schon ausgelaufen ist, bevor er überhaupt begonnen hat? Etwa gegen sich selbst?

Mögliche Parallelen zwischen Künstler*innen und Young Creatives werden zwar – zurecht! – kontrovers diskutiert, doch wieso nicht einfach einen Strick daraus drehen? Statt weiterhin als Blaupausen für das Prekariat herzuhalten, sollten sich beide ihre Ähnlichkeiten zu Nutze machen, für eine gemeinsame Streikwerkstatt endlich zusammentun und dazu gleich noch weitere Verbündete hinzuziehen, die ihnen nicht nur ähnlich sind, sondern auch in einigem voraus.

Feministisch streiken

Spätestens seit der zweiten Frauenbewegung haben feministische Initiativen erforscht, wie das Bestreiken einer Arbeit geht, die sich nicht einfach aussetzen lässt. Und überhaupt, was Streiken neben dem Arbeitsstopp noch alles sein kann. Zu ihren Devisen im 21. Jahrhundert gehört: Sorge, Sozialität und Solidarität. Damit sollten die Prekären der Kunst- und Arbeitswelt beginnen. Denn wenn Branchen wie die Kunst, Kreativindustrien, aber auch sämtliche weitere durch neoliberale Arbeitsformen strukturierte Bereiche, auf Singularisierung ausgerichtet sind – dann beginnt der Streik schon in dem Moment, in dem diese Vereinzelung zugunsten von neuen Kollektivitäten aufgebrochen wird. Kollektivitäten, die nicht mit dem nächsten Projekt zu Ende gehen. Streiken heißt hier, sich zu kümmern, sich zu sorgen, sich zusammenzuschließen – und zu erfahren, dass gegen diese Stärke nicht anzukommen ist!